お昼ご飯を食べ終わった後は、塾生が待ちに待った実験です。

冒頭、髙田先生は、マイケル・ファラデーの著書「ロウソクの科学」を引用しながら「炎の実験は危ないけど面白い」と語りました。ろうそくにまつわる”よくある願望”と疑問を探究する実験のスタートです。

願望その1「ロウソクの炎に触りたい」。

その突拍子もない発言に、塾生全員が笑っていました。では、早速実験です。塾生は、自分たちでロウソクを1本ずつ立てました。先生が指に水をつけ、ロウソクの火の上に指を通らせると、塾生からは悲鳴が。

同じように、塾生も恐る恐る指をくぐらせると…「熱くない!」と驚きがあふれました。これは、気化熱の原理で指の熱が奪われて熱く感じないというのが真相で、霧吹きを吹きかけられると涼しく感じるのも同じ原理です。

そして、願望その2は「ロウソクになりたい」。

先生が謎の液体AとBに人差し指を浸して火をつけると、先生の指がまるでロウソクのようになりました!先生の指導の下、数人の塾生も試してみると無事指先がロウソクになっていました。(ちなみに液体の正体は、水とアセトンです)

さらに先生は「マッチの火を長くつけ続けるにはどうすればよいか」という課題を出しました。

一人一箱マッチを与えられ、塾生は創意工夫を凝らしながらマッチの火を長くつけ続けようと頭を悩ませていました。一回目では49秒が最も長い記録でした。1位の人のコツを聞いてほかの塾生も各々試行錯誤して迎えた2回目では、多くの塾生が20秒を超える記録をたたき出しました。

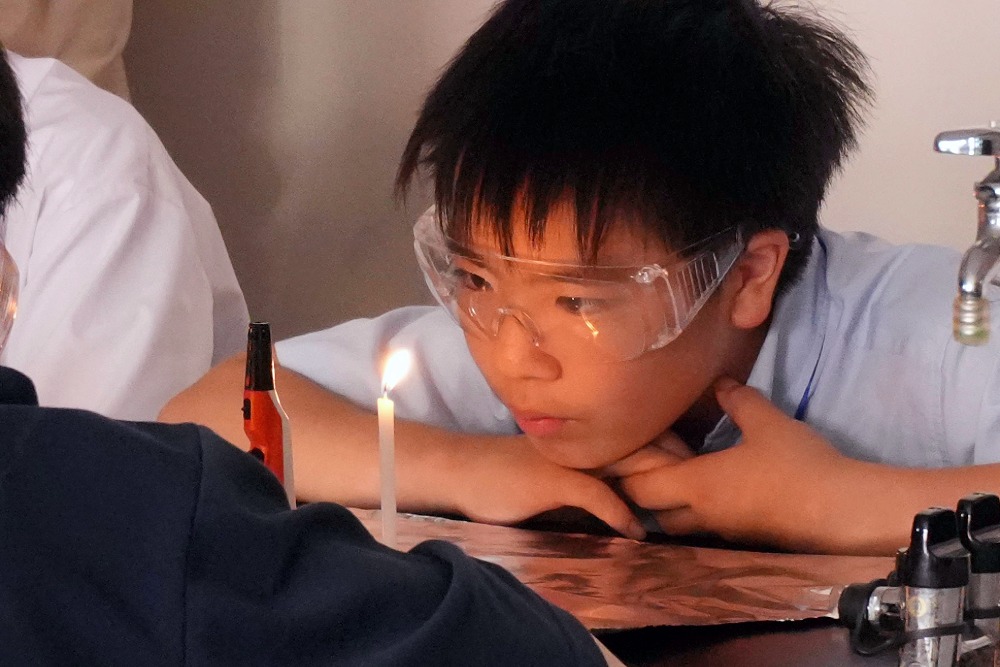

次にロウソクを2分間見つめ、何か一つ疑問を見つけるという時間を取りました。

「なぜ場所によって色が違うんだろう?」その疑問に先生が様々な分野と結び付けて答えてくださり、塾生はそれを興味深そうに聞いていました。

さらに、ロウソクの火に巻き銅線を入れて疑問を見つける時間も。有機物に加えて酸化と還元の反応についても学ぶことができました。

最後に観察の大切さを伝える実験をもう一つ。

塾生にゴム紐と金属の輪っかが渡されました。落ちるはずのリングがゴム紐に引っかかって落ちてこない、という先生の手品の種を暴くというミッションに挑戦しました。

疑問を持ち、観察し、探求することを是非やってほしいと先生はおっしゃっていました。

(16期 辻巻 輝)