4時限目の講師は、東京都荒川区立第三中学校の上田尊先生です。先生の高校時代のご友人である吉田産婦人科医院の吉田隆之先生をゲストにお迎えし、「血液」をテーマにした実験を行います。上田先生の専門は地学で、実は生物は苦手なんだそう。そのため、産婦人科医である吉田先生が理論的な説明を担当されます。

まずは塾生たちに、「血液について知っていることは?」と問いかけると、口々に答えがあがります。酸素を運ぶ赤血球、出血を止める血小板、外敵から体を守る白血球、それら血球以外の部分である液体の血漿(けっしょう)から血液が成り立っていることを確認しました。

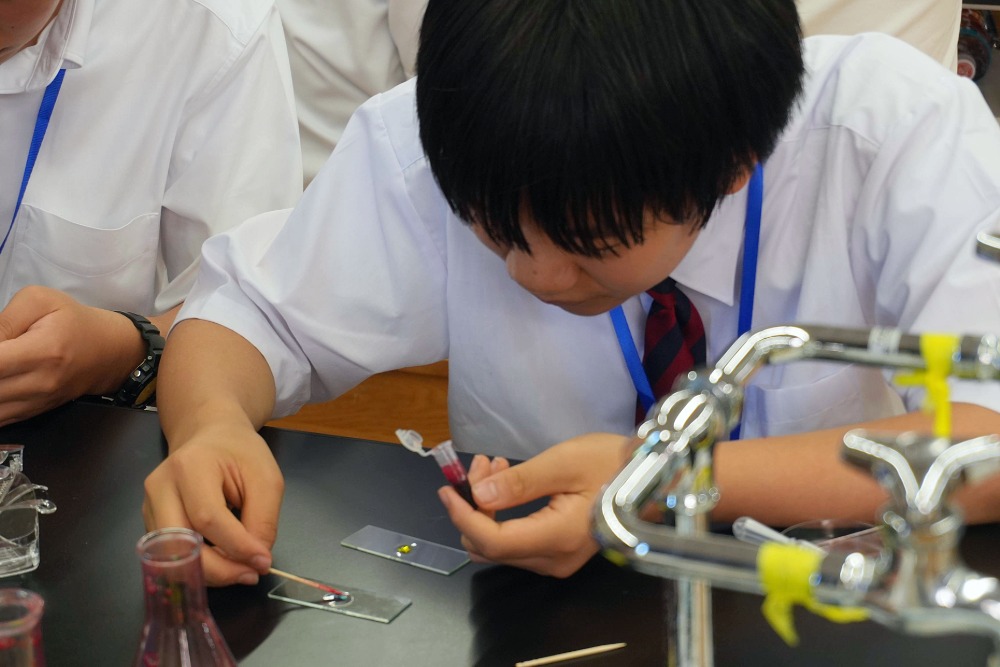

次に、用意されたブタの血液を実際に観察してみます。スライドガラスに薄めた血液を広げ、顕微鏡で見てみると、小さな血球がたくさん見えてきました。塾生たちは、赤血球に特徴的なくぼんだ円盤状の構造が見えないかと試行錯誤している様子です。

さらに、フラスコ内の血液に酸素を吹き込んでみると… 鮮やかな赤色に変化しました!一方で、二酸化炭素を吹き込んだものは暗い赤色に変わります。赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素や二酸化炭素と結びつくことを、視覚的に確かめることができました。

「ところで、血液と言えば何を思い浮かべますか?」と言う上田先生。

最後の実験は血液型についてです。血液型は赤血球の表面から出ている物質(抗原)の違いによるものだと吉田先生が説明します。例えば最も有名なABO式血液型においては、A型の人の赤血球にはA抗原、B型にはB抗原、AB型にはA抗原とB抗原がそれぞれ存在し、O型にはどちらもありません。そのため、これらの抗原に反応して固まる薬品(抗体)を用いることで、血液型を判定することができます。

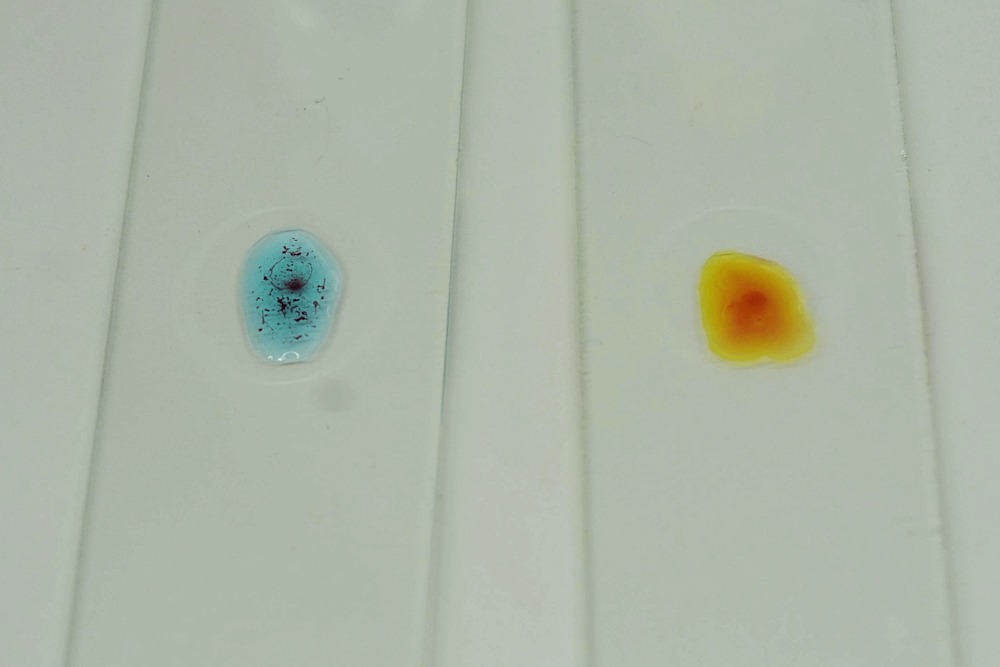

試しに、医師である吉田先生の監修のもと上田先生の血を採取。ホールスライドガラスに垂らし、抗A抗体(A抗原に反応する抗体)、抗B抗体との反応を見てみると… 抗A抗体でだけ凝集が起こりました。ここから、先生の血液型がA型であることがわかります。塾生たちもブタの血液で同様の実験を行い、もとの個体の血液型を推定します。普段学校の実験では絶対に使わない珍しい薬品にわくわくしているようでした。

最後には、講師のお二人からのメッセージが。「産婦人科は日々生命と向き合っている仕事です。子供という、希望に満ちた皆さんに未来を託したいと大人はみんな思っています。」と吉田先生。そして、「学問は全ての分野が繋がっていきます。苦手意識を持たずにいろいろ挑戦してみてください」と上田先生はおっしゃいました。

(15期 日吉雪乃)