3時限目は、開成中学校・高等学校の宮本一弘先生による、「水」をテーマにした実験です。

私たちが毎日飲んでいて、よく知っているはずの物質、水。物質としてみるととても不思議な性質を持っています。分子が互いに強く引きあっていることで発生する表面張力は、水ならではの現象です。

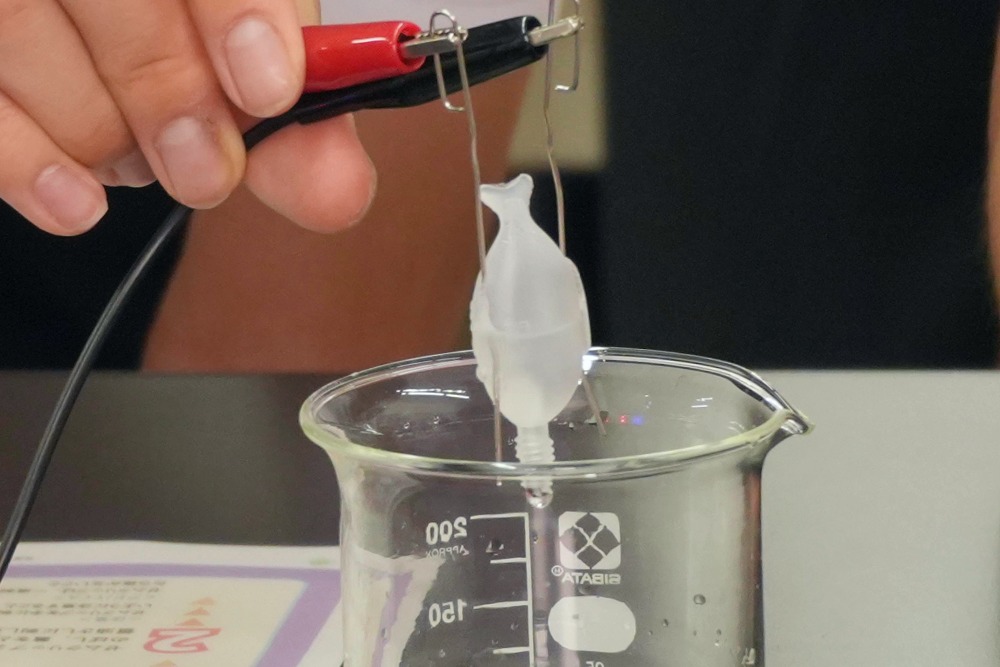

水は、水素と酸素からできています。そんな水を、電気を使って実際に水素と酸素に分解するという実験を行いました。知識としては知っていても、実際に見て体験したことがない塾生もいたようです。すでに知っていた塾生にとっても、この実験では、水に電気を通しやすくするためによく使われる水酸化ナトリウムではなく、ミョウバンを使うという違いがあり、実験を楽しんでいました。

また、今回の実験は、家でも用意できる醤油さしやゼムクリップといった身近なものを器具として使っており、小さな醤油さしの中で起こる水の電気分解の反応を、塾生は真剣に観察していました。

その後、反応によって醤油さしの中に発生した水素と酸素の化合物に火をつけて、教科書に書いてある通りの音が鳴るのを聞き、塾生たちは電気分解によって、水が酸素と水素でできていることを再認識したようです。

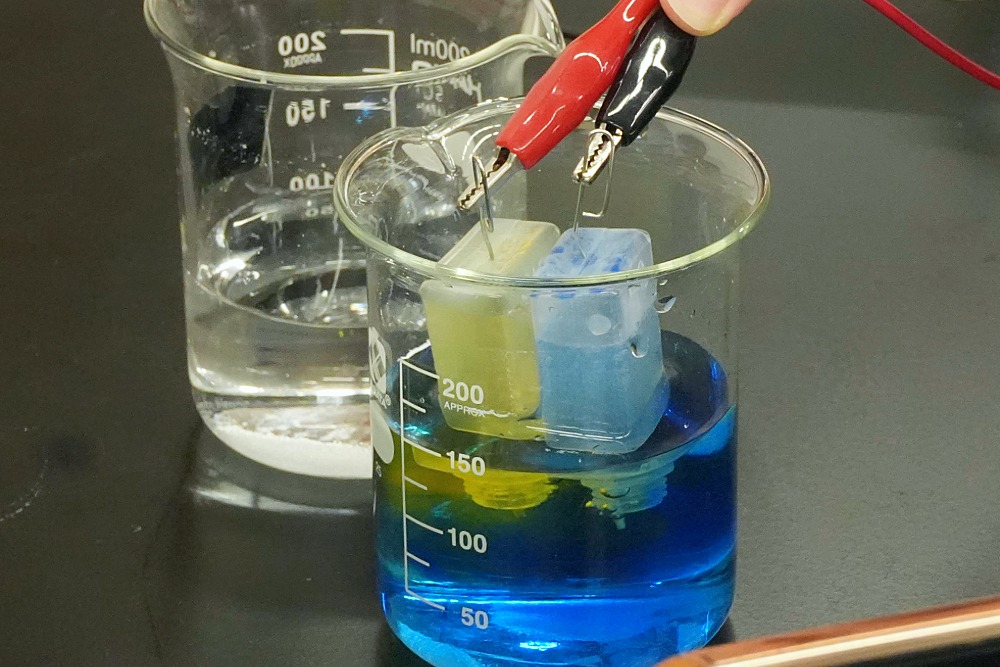

次に、塾生は醤油さしやBTB溶液を用いて、プラスの電極とマイナスの電極で発生する気体の量や性質の差を調べました。まだ学校では習っていない範囲も含まれていましたが、塾生は興味深そうに解説を聞いていました。さらに、静電気によって水が反発することも実験で見ることができました。

普段から慣れ親しんだ水にも、化学的アプローチをするとまだわからないことがたくさんあることが分かり、塾生は好奇心に目を輝かせていました。

(16期 辻巻 輝)