|

| 沖縄の海 |

|

|

先日、僕は学校の生物研究部の春合宿で沖縄に行ってきました。合宿のメインテーマは、もちろん海の生き物の観察です。

沖縄の海は、サンゴ礁とそれに由来する独特の地形が多様な環境を作り出しており、それぞれの環境に適応した生物が上手に住み分けています。大潮の日の干潮時、海水の引いた海辺ではさまざまな生き物を見ることができます。僕が沖縄の海で観察した豊かな自然を、少しだけご紹介します。

|

| 奥からノッチ、砂浜、後方礁原、イノー |

〈ノッチ〉

ノッチというのは、琉球石灰岩(昔サンゴ礁によって形成された地層)が隆起して波によって侵食され、根元の部分がえぐられた地形を言います。ノッチの上部は海面から数メートル高いところにあるので、潮が満ちてきても海水につかりません。ですから、「海水につからない」環境を好む生物が住んでいます。ここでは、キバアマガイやイボタマキビなどを観察しました。

|

|

|

| キバアマガイ |

|

イボタマキビ |

〈砂浜〉

ノッチの下から砂浜が広がっていますが、この砂はサンゴや貝殻のかけらでできた白い砂です。オカヤドカリ(天然記念物)やスナハゼなどが住んでいました。

|

|

|

| オカヤドカリ |

|

スナハゼ |

〈後方礁原〉

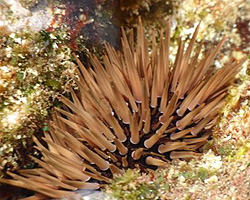

後方礁原は岩場で、あちこちに穴があって潮が引いた後も海水が残って潮だまりとなっています。ウデフリクモヒトデ、ナガウニ、フトユビシャコ、イソアワモチなどを見ました。

|

|

|

| ウデフリクモヒトデ |

|

ナガウニ |

|

|

|

| フトユビシャコ |

|

イソアワモチ |

〈礁池(イノー)〉

方言でイノーと呼ばれる礁池は、大きな潮だまりで、底には死んだサンゴが砕けてできた砂がたまっています。ここにはサンゴが生息しており、その陰に甲殻類や貝類などが多数暮らしています。

また、イノーには多くの海草が草原を作っており、海草藻場(うみくさもば)と呼ばれます。海草は、ワカメなどの海藻ではなく、もともと陸上に生息していた種子植物が海の中に再び戻ってきた植物です。ですから、海中で花を咲かせ、種子を作ります。ウミヒルモやリュウキュウスガモなどがその例です。海草藻場は、ジュゴンやウミガメなど多種多様な生物の餌場であり、生息場所となっています。

|

|

|

| ウミヒルモ |

|

リュウキュウスガモ |

〈前方礁原〉

イノーの先には、再び岩場があり、それを前方礁原と言います。その先から海は急に深くなります。このあたりには、サンゴがかなり発達しています。

|

| サンゴとクマノミ |

ノッチから前方礁原の向こう側まで、だいたい1キロぐらいの幅があります。その幅の中に、このように異なる環境がいくつも存在しており、それゆえに多様な生物が生育できるのだということがよくわかりました。観察していても、数メートル先へ進むだけで住んでいる生物がまったく違っていることがあり、びっくりしました。

豊かな自然があるということは、すなわち多様な環境があるということ。そんな当たり前のことを身にしみて感じた春合宿でした。

|

|

|

| ウスエダミドリイシ(サンゴの一種) |

|

ジャノメナマコ(キュービエ器官を出して呼吸している) |

|

(中山敦仁【1期塾生】) (中山敦仁【1期塾生】) |

|

|

|

|