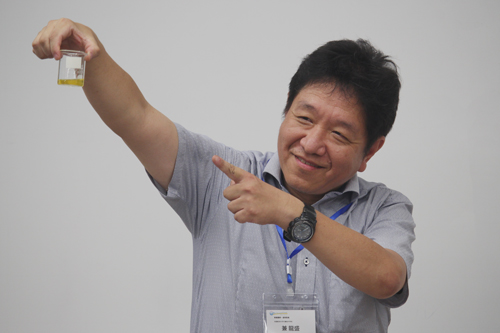

3時限目は兼隆盛先生による化学の実験です。

「今日は、海藻から元素を取り出そうということでやっていきます。」机には、数種類の試験管に入った液体の他、紙コップやコーヒーフィルター、そして昆布。身近にあるものでできる実験を用意してくれました。様々な物質の特性を利用し、試料にどんな成分が含まれているかを調べる“定性分析”のスタートです。

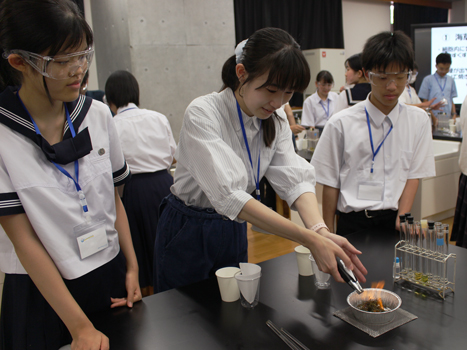

まず初めに昆布を用意し、アルコールをかけて火をつけます。できた灰を水に溶かし、コーヒーフィルターでろ過すると…?「ほんとにコーヒーみたい!」「麦茶の色だ!」褐色の溶液を得ることができました。目的の物質はイオンという水に溶けやすいかたちで存在しているため、この方法でうまく取り出せるのだそう。「物質の性質をちゃんと理解していくのが化学の面白いところ」と先生は言います。

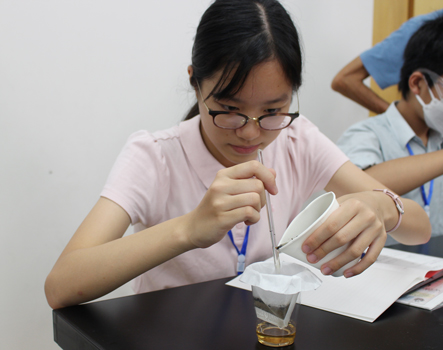

次に、溶液の液性を確認するため、フェノールフタレイン溶液を少量加えてみると…「赤っぽくなった!」アルカリ性であることがわかりました。

このままでは次の反応が起こりづらいため、クエン酸を加えて溶液を酸性にします。フェノールフタレイン溶液の色が消えて褐色に戻った溶液にオキシドールを加え、反応を待ちます。

続いて、登場したのが、「ヘキサン」という油の一種。

黒っぽい光沢のある“謎の物質”(溶液の中の目的物質と同じ成分)は水には溶けませんが、ヘキサンには溶ける性質を持っています。この性質を利用して、溶液にある目的物質を抽出します。

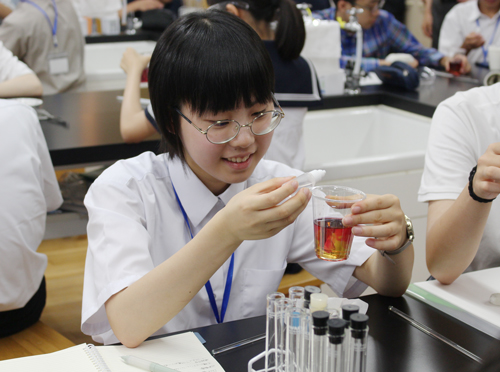

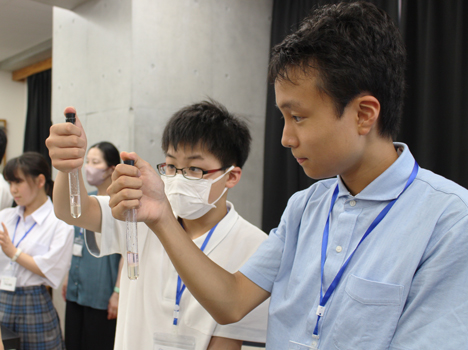

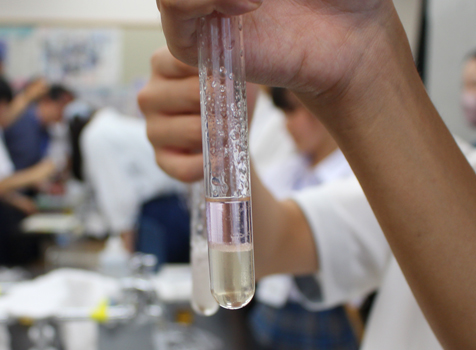

試験管に昆布から取り出した溶液とヘキサンに入れ、振ってみると…… 元々茶色だった溶液が2層に分かれ、下の層(水)がうすい茶色、上の層(ヘキサン)はピンク色になりました。つまり、抽出が成功したということです。

では、ヘキサンによって抽出した物質の正体を調べてみましょう。

机に用意されていた白濁した液体を溶液に入れてみると、暗い青色に変化しました。「今入れたのは片栗粉、つまりデンプンです。そして、青くなったということは…?」そう、ヨウ素デンプン反応が起こったということです。つまり、昆布から取り出した元素は、ヨウ素だったのです。中学校の理科の実験では、デンプンにヨウ素を入れてヨウ素デンプン反応を学びますが、今回はそれとは逆に、デンプンを使うことでヨウ素が存在することを確認できました。

ちなみに、日本はヨウ素の生産量が世界で第2位。なぜ日本で多く採れるのかというのは、日本列島の成り立ちと関係しているそうです。「知りたい人は調べてください」と兼先生は言いました。

そして、”分子の形”の観点から実験の解説をした兼先生。最後に、ジョナス・ソークという科学者の言葉を引用し、塾生たちへエールを送りました。「何事も、偶然だけでは起きない情報と経験の蓄積が問われる。だから君たちは、これから積極的にいろいろな情報を取りに行ってください。育成塾ではいろいろな先生の話を聞くと思います。今の自分にはわからないことでも、それを逃さず聞くこと。こうした情報と経験の蓄積のために、これから勉強してください。」

塾生たちも終始大盛り上がりだった今回の実験。兼先生の語る化学の魅力が十分に伝わっていた様子でした。

(15期生 日吉雪乃)