8月5日 1時間目(9:00~)

青木 久美子

(世田谷区立千歳中学校 教諭)

放射線について

講義の前に、ひとりにひとつずつ放射線を測る「はかる君」が配られ、塾生たちは様々な場所の放射線量を測定していました。友人同士で値を比較するなど、興味深そうに測定を行っていました。

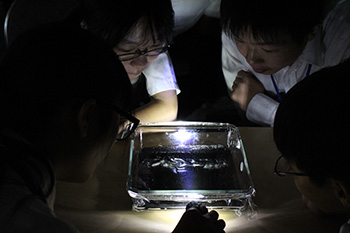

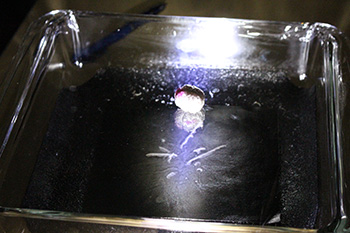

講義はまず、霧箱の実験から始まりました。

ドライアイスを下に置き冷やしたガラス箱の中を、懐中電灯で照らしながら覗き込みます。

すると、飛行機雲のような放射線の筋が!

初めは見つけるのがなかなか難しそうでしたが、しばらくすると、あちこちから「あっ見えた!」という歓声があがりました。 次々に見え始めると、次第に長さや飛ぶ方向に注意を向け始めます。静電気を利用して観察しやすくするなどの工夫をする塾生もみられました。

続いて放射線に関する講義です。

放射線の種類やそれぞれの特徴を、わかりやすく伝えてくださいました。先ほどの実験で観察した飛行機雲の長さの違いと、放射線の種類の関係についてもヒントをもらいました。また、墓石や温泉など放射線が多いものや場所、そして被爆量と健康の関係などを配布したリーフレットを通して学びました。

さらに放射線のエネルギーに関する実験です。

花崗岩や船底の塗料添加物の粉末などから放出される放射線量を測定しました。塗料添加物は高い放射線量を示し、その放射線の強さゆえ貝が付着しないことを学びました。また、線源と測定器の距離による放射線の強さの違いや、アルミニウムや鉛などの板を用いて物質による遮蔽率の違いを調べたりしました。

最後に、放射線の工業的な利用に関するお話がありました。

タンク内の液体の残量を、透過する放射線量を計測することで求めたり、放射性炭素の測定によりマンモスが死んだ年代を求めたりと、放射線の利用方法を教えてくださいました。

講義のまとめとして、「みなさんの放射線の勉強は始まったばかり。100m競争で例えれば、みなさんの現在地は、まだ10cmしか進んでいません。勉強を進めることでみなさんが新しい価値をみつけていくことを期待しています。」と話しました。

(2期生 田崎慎太郎)