8月5日 2時間目(10:30~)

兼 龍盛

(江戸川学園

取手中学校 教諭)

海草から元素を取り出そう

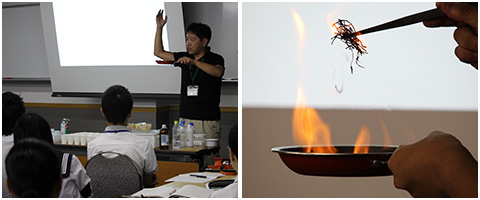

はじめに、兼先生は「どんな実験にも失敗はない。大切なのは、ちゃんと記録を残して客観的事実かどうかを後から検討できるようにすること。」と伝えました。今回は、きざみ昆布からヨウ素を取り出します。

まずは、先生のデモ実験。フライパンに入れた昆布に火をつけます。

すると、昆布に含まれるNaやCa元素による炎色反応が起こり、塾生たちは興味津々。兼先生は他の炎色反応の例として、花火の色や星の色が違うことなどを挙げました。

次に、焼いた昆布の灰を紙コップに加えてお湯と混ぜ、コーヒーフィルターを入れてろ過。灰はアルカリ性なので、そこにクエン酸を混ぜ酸性にします。混ぜるクエン酸の量は各自で自由に決め、それをしっかりと記録しながら実験を進めていました。

そして、酸化還元反応の実験。

オキシドール(酸化剤)を加えると、水溶液の色が変化。これで陰イオンとして存在しているヨウ素が「単体」に戻ったことが確認できました。

最後は、定性分析。ヨウ素は水に溶けにくい性質があるため、ヘキサン(油)を加えて、ヨウ素を抽出しました。塾生たちは慎重に液を加え、互いに結果を見せ合っていました。 その後片栗粉を加え、ヨウ素-デンプン反応を観察しました。

実験後、どんなことが起きていたのかを原子のレベルで考えました。

兼先生は、なぜ水と油が混ざらないのかを分子の形の違いから説明しました。

講義の最後に兼先生は「壁にぶち当たってもその先にあるものを真剣に望むなら乗り越えて」「失敗を恐れずに、失敗からも学んで」と、塾生にエールを送りました。

(2期生 高山宗子)