髙田 太樹 東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭「創造性を育成する光と放射線の探究的学習」

実験は、東京大学本郷キャンパスのすぐ近く、文京区立第六中学校をお借りして実施しました。

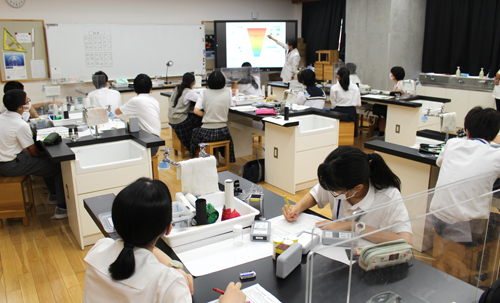

冒頭、髙田先生は、「『なぜ勉強するのか?なぜ学校へ行くのか?』ということをみんなには考えてもらいたい。」と語り、講義が始まりました。テーマは、「創造性を育成する光と放射線の探求的学習」。光や放射線に関する問いと、それに対する塾生の探求、そしてそれらを検証する実験を行います。明るく、畳みかけるような先生の語り口に、塾生はぐいぐいと引き込まれていきました。

虹はよく7色と言われますが、実はそう言われるのは日本においてのみであり、国によって2色や4色など大きく解釈が異なります。つまり、色とは人間の受け取り方の問題なのだと先生は言います。

色の基本を学習した後は、簡単な実験。部屋を暗くして、黒い紙で作った筒に、赤・青・緑のライトを順番に当てると、様々な色の影が出来ます。先生と共に一つ一つの色を確かめていくうちに、見えるはずのない色に見えたり…。これは目の錯覚。しっかりと観察し、探究することの大切さを伝えます。

その後、偶然(?)講義中に髙田先生に一通のメールが届き、塾生たちに、理科室にある放射性物質の安全な保管方法を考えるミッションが!手元の材料と機材から自ら考え工夫して実験を行い、それぞれの考える保管方法をレポートにまとめました。

最後に、髙田先生は、身の回りのことに疑問を持ち、研究することが重要だと話しました。そのためには、信頼のおけるデータを採取し、解釈することが必要であり、勉強とはそのためにあるのだともおっしゃいました。楽しそうに実験し、考察する塾生を見て、この時間で、創造性を高めるための大きなヒントを得たのではないかと思いました。

(14期生 中谷駿杜)