第19回夏合宿には、今年もたくさんのご応募をいただきました。

ご応募いただいた皆様、誠にありがとうございました。

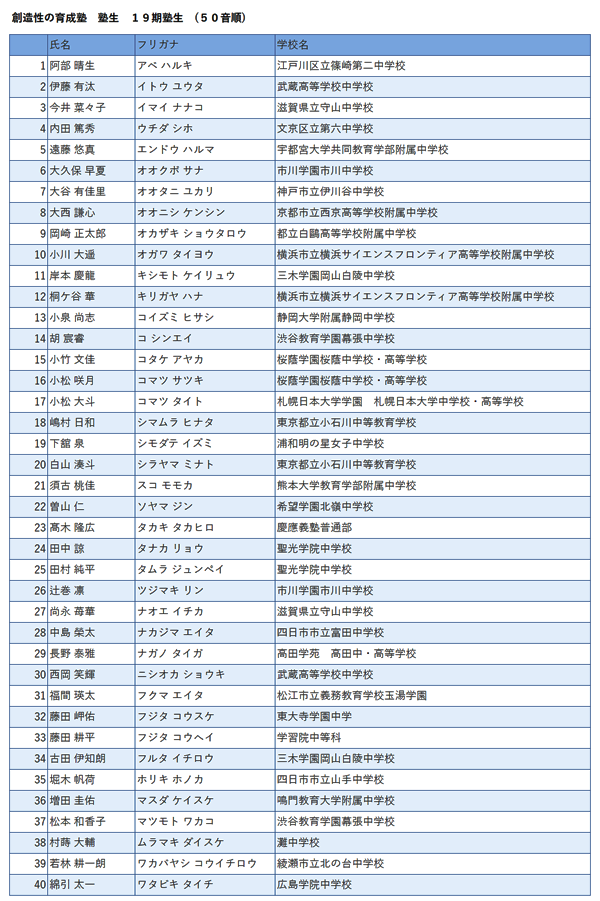

厳正なる選考の結果、下記の40名を第19期塾生に決定いたしました。

また、選考委員より各問題の総評が届いています。

ご応募いただいた皆様の今後の研究の参考にしていただきたいと思います。

選考総評

<選考問題①>

身の回りの物を使ってはかりを作り、正確なはかりとするための工夫や、はかりの精度を確かめる問題でした。

ばねばかりやさおばかりが多く見られましたが、液体を使ったはかりや運動エネルギーを利用したはかりなどあまり見たことが無いはかりを作ったレポートもありました。

出題から応募までの時間が短いことが原因かもしれませんが、まだまだ工夫しがいのあるレポートがありました。はかりを作り、精度を確かめた後に、自ら作成したはかりの精度を高めるためにさらに試行錯誤することが大切です。

今後も身の回りで疑問に思うことがあったら、自ら試行錯誤して調べてください。

<選考問題②>

電気エネルギーを動力に使わずに「時を刻む装置」を作るという課題に対し、多くの生徒が重力を利用して水を落とすタイプの装置を作成しました。

水を重力で落下させて一定の時間を測るこの装置では、以下のような工夫が求められました。

① 課題の条件にある「長く時を刻む」ために、できるだけゆっくりと水が減っていくようにする工夫。

② 装置作動後に「新たな操作を加えない」という制約のもとで、水の量が減少することで起こる水圧の変化――それに伴う水滴の量や滴下リズムの変化――による誤差を抑える工夫。

これらの課題を考慮した上で装置を工夫し、繰り返し実験を重ねて安定した結果を得た生徒が高く評価されました。

また、毛細管現象を利用して水を滴下させる装置を考案した生徒や、グリセリンの中にガラス球を入れ、一定速度で沈む性質を利用した装置を作成した生徒もおり、いずれも興味深い発想が光っていました。

<選考問題③>

この問題は物理領域で光の分光に関心を持ち、光の波長と粒子の大きさの関係について考えを深めることができるか、また地学領域では、地球上での自然現象「空が青く見える理由」、「夕日が起こる理由」と火星の組成を関連付け、思考を発展させることができるかをポイントとしました。

応募者の多くはネット等を用いて調査を重ね実験している様子がうかがえました。また、実験した結果に考察をつけて丁寧にまとめている姿勢も見られレベルの高い作品がありました。

ただ、仮説を明確に提示できず、また立てた仮説に対して、条件制御をせず原因を一つに特定できていない、いわゆる仮説と検証計画の一致が適切にできていない作品が多かったことも気になりました。また、1回限りの実験で終了してしまい、再現性の点について疑問を抱いてしまう実験結果もありました。「仮説の立案の仕方、また何をどのように調べれば何が分かるのか、そのために何回程度実験すればよいのか」ができるようになると、さらにレベルが上がっていくのではないかと思いました。

<選考問題④>

本問題の「ゆっくり正確に落下する作品」について、とても工夫された作品がたくさんあり、応募した皆様の努力を拝見することができました。①実験方法が工夫されていること。②複数の作品をつくり、定量的に比べて考察していること。③実験結果を考察し、さらに工夫した作品を作成していること等を評価し採点をさせていただきました。

①に関しては、落下させる装置を作成したり、落下時間について動画を撮り詳細な時間を図ったりする工夫があった。②に関しては、定量的に考察するために工夫したグラフを記載しているレポートが多くあった。③は結果の考察からさらに改良し、画用紙のパラシュートに凹凸を細かくつけるなど新しい作品をつくっている素晴らしいレポートもありました。

今後も、創意工夫して実験をし、その結果から考察しさらに新しい考えを見出し実験していくことは、今後、科学を学習する上で大切な学習方法である。今後の大きな成長に期待しています。

<選考問題⑤>

限られた材料を用いて「最も地震に強い建物モデル」を製作するという課題でした。

製作のポイントは以下の3点でした。

①「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の選択

耐震構造と制震構造を選択する人が多かったです。耐震構造についてはトラス構造や筋交い、制震構造については振り子の長さや数などの工夫がありました。また、オリジナルの免震構造を導入したモデルを作成する人もいました。

②モデルの揺らし方

メトロノームのリズムに合わせて自身が揺らすという人、自作の装置やプログラムを用いて揺れの再現性を高める人など、様々な工夫をする人が見られました。揺れの大きさや周期(振動数)に注目して、これらを変化させたときの違いを調べて分析しているレポートもありました。

③モデルの耐久性の評価

「最も地震に強い」という曖昧な表現にしましたが、建物のねじれ具合やゆがみの角度、建物の揺れが治まるまでの時間、建物が崩壊するまでの時間など、独自の視点で様々な基準を設定したり、スマートフォンやアプリ等を活用して科学的に測定したりするなどの工夫があり、とても感心しました。

仮説の設定時には実在の高層ビルや電波塔、寺院などをモデルにする人が多かったですが、まとめの際にはそれらと比較している人があまりいませんでした。日常生活には理科に関することがあふれているので、日頃から様々な物事を理科と関連付けて考えてみるようにすると、もっと世界が広がると思います。ぜひ意識してみることをお薦めします。